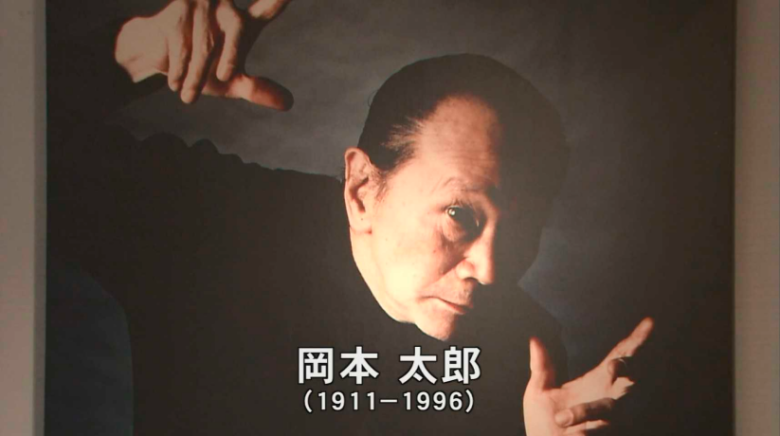

芸術家であり、希代の哲学者でもあった岡本太郎の残した言葉。

「迷った時は困難な道を選べ」

誰もが一度は自分の生活に置き換えて実践を試みたことがあるのではないでしょうか?

なんか偉い人っていっつも困難な道を選んでるよな、というイメージがありますが、彼らは困難を通じて僕らに何を問いかけたいのか?

なぜ「迷ったら楽な道を選べ」と言ってくれないのか?

結論から言うと、困難とは、心の声に従って変化することであり、挑戦すること。

これに尽きます。

僕は36歳にして初めて、「リスクを選ぶか否か」の岐路に立ち、結果、安定企業の管理職を捨て独立を選びました。安定大好きの僕がなぜそれを手放すことが出来たのか。

多くの偉人たちが言う「リスクを取れ」。その理由が最近少しだけ分かってきたので、現時点での自分の考えを述べたいと思います。

困難を通じて、偉人が僕らに問いかけるもの

芸術家の岡本太郎が残した言葉を正確に書くと、

『私は、人生の岐路に立った時、いつも困難なほうの道を選んできた。』

という言葉です。『危険だという道は、必ず自分の行きたい道なのだ。』とも言っています。

実は、過去の偉人たちにも、似たようなことを言っている人が大勢います。

『慣習とは反対の道を行け。そうすれば常に物事はうまくいく。』

ー18世紀のフランスの思想家 ジャン・ジャック・ルソー

安全にやろうと思うのは、一番危険な落とし穴なんだ。

ーApple創設者 スティーブ・ジョブズ

リスクを避けていては、その対戦に勝ったとしてもいい将棋は残すことはできない。次のステップにもならない。それこそ、私にとっては大いなるリスクである。いい結果は生まれない。私は、積極的にリスクを負うことは未来のリスクを最小限にすると、いつも自分に言い聞かせている。

ー棋士 羽生善治

他にもアルベルト・アインシュタインやカーネルサンダース、松下幸之助などなど、歴史に名を残した偉人たちは皆、似たような言葉を残しています。

どうして偉人は困難な道が好きなのでしょうか。(もしかしてドMなのでしょうか)

ちなみに表題の岡本太郎は先の言葉に加えて、

『僕はいつでも最低の悪条件に自分を突き落とす。そうすると逆にモリモリッと奮い立つ。自分が精神的にマイナスの面をしょい込むときこそ、自他に挑むんだ。駄目だ、と思ったら、じゃあやってやろう、というのが僕の主義。最大の敵は自分なんだ。』

引用:『自分の中に毒を持て』より

とも言っています。

つまり、逆境に自分をわざと追い込んで、そのプレッシャーと危機感によってインスピレーションをひねり出す、という苦しい作業をひたすら続けて彼は偉人になったということです。

安全な道を選んではいけない。

危険な道を選べ。

常識とは逆を行け。

自分を最低の条件に突き落とせ。

自分の言葉として言えたらなんてカッコいいだろうと憧れながらも、少なくとも僕はこれまでの人生でそんな危険な思想を学んだことはありません。

なぜ大人は「リスクを取れ」と教えてくれないのか

どうして教えてくれなかったんだろう。学校も大人も会社も。両親さえも。

そう思ったこともありました。

僕自身がそれを求めなかったというのもあるかもしれませんが、極端な話「会社員になる君には関係ないから」なのではないか?それが一番しっくりくるかもしれない。

2017年の統計によると、日本の労働者の89%は会社員です。だから世の中の発信のほとんどは、その9割の「組織に属する労働者」がターゲットになります。

だから安定した企業に勤め、立派な会社員として働く事が重要だ、それが社会での生存確率を高めることに繋がるのである、という価値観を生み出していく。

そして、両親も教師もその価値観の中で必死に生きてきた。

だから教えられないのは当然で、要するにほとんどの大人は良い会社員になる以外の教え方を知らないのかもしれません。

だって自分がやったことがないから。そりゃそうです。

むしろ学校の先生に「常に危険な道を選べよ」とか「矢沢永吉が1じゃなく10のリスクを選べって言ってるからお前らもリスクを取れよ」とかロックなことを言われたらPTAからクレームが入るでしょう(生徒のファンは増えそう)。

また、自分の子供には、なるべく極貧の苦労をせずに安定した将来を歩んでほしいと思う。それが親心です。

会社だって社員に「自分のやりたいようにやっていいよ!」なんて言ったらルールもへったくれもありません。

結果、誰も悪くないのですが、「安定」が遺伝子レベルにまで刷り込まれてしまっている現在の日本の社会では、「リスク」や「チャレンジ」の経験知に触れる機会は相変わらず少ない印象です。

もっとも、そういった「偉人の苦労伝」は、書籍やインターネットからいくらでも学び取ることが出来るのは今も昔も変わらないでしょう。が、自分から「困難を求めていく」はなかなかハードルが高いのも事実です。

ちょっと視点を変えてみましょう。

「困難って具体的に何のこと?」について考えてみると、解決策が見えてきます。

「困難」の解釈の違いが誤解を生んでいる

「迷ったら困難な方を選べ」は偉人たちだからこそ許される発言なのか?

「成功者の論理だ」「結果論だ」と否定されますが、じゃあどうしてこの言葉に触れた時、胸の中にざらついた感触を覚えるのでしょうか?

「困ったら楽な方を選べ」って言われたらそれはそれで「ほんとにいいんすか?」って聞き返してしまいそうな気がしなくもない。

そもそも何を「困難」とするかの解釈は、人によって異なります。

一つだけ言えることは、「困難=苦手なもの」と限定してしまうから誤解が生まれるんだと思います。

困難とは、不自由さや、欲求不満、ストレスなど、「日常的に満たされない何か」だと僕は考えています。多額の借金を背負うことや、絵にかいたような「それは辛い…」な状況だけではないのです。

例えば、

- 毎日の胸を痛めるような暗いニュース

- 仕事に行くにも渋滞や満員電車のラッシュ

- 洪水のように押し寄せる「誰かのための」タスク

- 残業して疲れて帰ってきても、家族とまともに過ごす時間も取れない

よく考えたら、日常はストレスだらけです。

これを困難と言わずして何を困難というのか。

僕らが立ち向かうべき困難とは、「誰もやったことがない偉業」ではなく、

「本当はこうしたいのに」

という心の声が発する課題をクリアするチャレンジだと思うんです。

困難に挑む=「心の声を聞き、考え、行動すること」

困難を感じない人には2種類いる。

- 一人は、困難を「挑戦」と受け止め、とりあえず挑んでみよう、1mmでも楽しめないか??を模索している人

- 一人は、感情の起伏を殺し、困難は超えるのではなく「過ぎ去るまで耐えるもの」と信じている人

心の声にフタをすると、一見、何の悩みも苦しみも無いように振る舞うことが出来ます。

20代の頃当てもなく会社を辞め、日雇いガテン系アルバイトをしていた自分の過去を振り返ると、「なんも悩みねえわ…」と本気で思う瞬間がありました。

考えないと、楽なんですよね。希望を持たずに生きれば、自分に失望することもありませんから。

友達と同じ高校を選んで、みんなが大学に行くからなんとなく大学に行って、特に夢も目標もなかったけど就職活動をして、流行歌が「型にはまるなよ」と叫んでいても、自ら型にはまっていく。

芯や軸がなければ、社会人生活の「型」は猛烈に苦しいものです。

自分の思うとおりに歩くことが許されません。常に、「会社組織」の都合があります。会社の都合は突き詰めると「お金がないと生きていけないから」という雇われる側の弱みから発する拘束力なんですが、

- 社会人は辛いもの

- 大人はなんだから我慢して当然

- 人生はままならないもの

という諦めの境地が待っています。

なぜもっと若い頃から自分の芯、自分の進むべき道を考えなかったのか…!!考えると脱線するので割愛しますが、結局の所、

考える機会がなかった

安定が一番で、困難は避けよう

失敗は避けて、なるべくうまくいくように

みんなと同じようにすれば大丈夫

そんな価値観を刷り込まれていたら、「困難に挑め」なんて逆の教義を実践しようとは思いにくいのもアタリマエ。

でも、結末のしりぬぐい、というか責任は全部自分なんですよ。

自分の頭で考えずに、周囲に合わせて決定してきた生き方は悲惨なものです。100時間サービス残業して手取り20万円とか、僕はそんな半生でした。あなたはもうちょっとマシかもしれませんが笑

それでも自分はうまくやっている。それなりに、そこそこの人生を歩めていると、自己催眠を掛けて本心を偽る。

自分で選んだという自覚がないだけに、社会や環境のせいにする。それを変える努力や責任から逃げ続ける。これで幸せになれるはずがありません。

努力しないで欲しい物が手に入るなら、世界平和はとっくに実現してみなが豊かになっているはずです。

だから「困難な方を選べ」という偉人たちの言葉は、

「自分の心の声を聞いて、自分で考え、思うがままに自分の手足を動かせ」と言っているに違いありません。

周りがどうとか、難しそうだからとかじゃなく「自分がやりたいと感じたからやる」っていうそんなシンプルな感情に素直に従うこと。

そのための壁は、自分の力で乗り越えていけ。足りないものは学び、習え。技術を磨け。その力さえあれば、どんな状況に陥っても、また立ち上がってやり直せる。

それが「困ったら困難を選べ」の真意なのではないかと僕は受け取っています。

変わるのは怖い。だけど、変わらないのはもっと怖い

僕の30余年の人生において、「変化」「挑戦」はもっとも恐ろしい近寄りがたいテーマでした。

どちらかというと歴史とか伝統を重んじたがる嗜好や、環境が変わることにストレスを感じる習性が、不満しかない職場に僕を10年居座らせたエネルギー源になったのかもしれません。

だけど冷静に考えてみて、

- このままずっとこの環境で生き続けること

- 独立して自分のビジネスをはじめること

どっちが困難だろう?どっちがより楽に生きられるだろう?

起業した経験のない僕が、いきなりネットビジネスで起業するなんて、傍から見れば「正気か?」と思われる行動と周囲は思ったはずですし、僕自身未知の世界過ぎて不安はもちろんありました。

でも、死んだサバのような目をして、潰れない会社で毎月安定給料が入る会社員ライフがあと30年続く…

安定しているはずの、何も変わらない未来が怖いと感じたのは、2年間のアルバイト生活の後半に感じた「このままじゃヤバい感」に似ていたと思います。

- 「このまま不満を抱えて生きるのってダサいよな」

- 「とにかくこの会社から逃げ出したい」

そんなネガティブな感情に突き動かされて僕は、覚悟を決めて変わることを選択しました。

その覚悟を決めるために、僕は会社員として働きながらも、1年間、ブログで執筆を続け会社員の給料と同じかそれ以上の収入を得ていました。それが何よりの支えであり、僕に残されたちっぽけな自信でした。

何も考えなしに会社を辞めたこともありますが、結局なんの軸もなかったので2年間も日雇いのアルバイトで糊口をしのぐ結果になりました。

その時に得られた出会いや経験は無駄にはならなかったにせよ、手のひらからこぼれ落ちるように20代の貴重な時間を失いました。

挑むのであれば、勝つつもりで。挑戦と無謀なギャンブルは違うということを僕は身をもって学んだつもりです。

困難を「自分で選ぶ」から意味がある

会社員時代、副業ブログでの収入を得るために1年間寝る間を惜しんで必死に続けてこれたのは、「ダサい自分を変えたい」というコンプレックスと、「ここから逃げ出したい」というネガティブなエネルギーでした。

おそらくですが、そこそこ給料があって、そこそこいい人に囲まれていたら、僕は独立という選択肢を絶対選ばなかったでしょう。

「もっと良くしたいのに!」

不自由に対する怒り、自堕落な自分への怒り、変わりたい、上のステージに上がりたいという強烈な欲求は、強いエネルギーとなって、毎日3時間睡眠で1年間を走り抜けるパワーを僕に与えてくれました。

『僕はいつでも最低の悪条件に自分を突き落とす。そうすると逆にモリモリッと奮い立つ。自分が精神的にマイナスの面をしょい込むときこそ、自他に挑むんだ。駄目だ、と思ったら、じゃあやってやろう、というのが僕の主義。最大の敵は自分なんだ。』

岡本太郎の言葉の意味はこれだったのかな、と改めて思います。

僕は人に退職を勧めるわけでも、フリーランス最高だよとマウントを取るつもりもありません。

でもこれだけは言えます。

上がりたいなら、心の声に従おう。自分に嘘をついてはいけない。

岡本太郎は、『危険だという道は、必ず自分の行きたい道なのだ。』と言っています。

困難な道に見えても、結果的に自分がその先に求めているものがあるなら、安定にこだわらずにやってしまえばいい。少なくとも、誰かに言われる前に。

子供の頃、「いまやろうとしてたのに!」とイラついた経験がある人ならばあの後味の悪さを思い出してください。

自分で選んでやるから、意味があるんです。何もかも。

誰かと一緒ではなくて、苦手な道をあえて選ぶでもなく、「自分が行きたい」と心のなかで思った道を選ぶこと。

見つからなければ、探して、探して、探し続ける。とりあえず手を付けてみる。

それじゃない、と感じたら、次の手を試してみる。

面倒くさくても、とにかくやってみる。

自分の頭で考えて、自分の手足で行動することで、少なくとも今と違った結果が得られることは間違いありません。

そして前と違う場所に立っていることに気づけたなら、きっともう一歩を踏み出せるはずですよ。

コメント

コメント一覧 (1件)

こんにちは。

23歳になるものです。

訳あって現在、職についていない身分です。

ぼくは岡本太郎の言葉が好きです。

でもその真意が理解できない言葉もあります。

一番理解できなくて、一番訴えかけてくる言葉が、「危険だという道は、必ず自分の行きたい道なのだ。」でした。

わかったようなわからないような気持ちのまま、でもなぜか勇気が湧いてきます。

どんな仕事に就こうか考えていると、この言葉を思い出し、

「ということは、向いてないからやめておこう。と思った道が歩むべき道なのか?かといってその道に興味があるわけでもない。」

こんなことを考えながら、この言葉の真意をたびたび考えていましたが、今回、当ブログを拝見したことで、他の方の見解を伺うことができて嬉しい気持ちとともに、スッキリした感覚にもさせていただきました。

今思えば、岡本太郎の言葉には一貫して、「自分の心の声に従い、自分の意志で行動しろ。」という意味が込められているのかなと思いました。

自分を抑えて納得させず、本当の心の声を聞く。

そのことの大切さを伝えている気がします。

ありがとうございました。